La derecha de boutique y el pobre con corbata

Por: Juan David Rivero Raillo (+)

Créditos del video a Samuel Kaputt Periodista

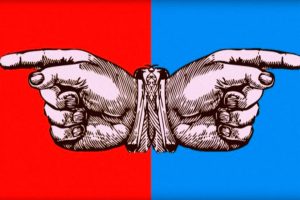

En Colombia hemos llegado al punto en que la derecha no solo roba, ahora también posa. Lo que antes era un proyecto político hoy es un desfile de moda: trajes ajustados, relojes de oro, discursos prefabricados y una arrogancia que solo el vacío puede sostener. Y ahí, en ese escaparate de vanidades, aparece el abogado de la mafia, el bufón con toga, el influencer del cinismo: Abelardo de la Espriella.

El periodista y antropólogo Samuel Kaputt lo dice con precisión quirúrgica: lo de Abelardo no es liderazgo, es una estrategia. Una especie de pararrayos para atraer las tormentas del desprestigio y proteger al verdadero candidato de la ultraderecha, ese que aún se esconde detrás del telón esperando la bendición del matarife. Mientras tanto, el abogado se disfraza de libertador tropical, vende dignidad en cuotas y predica sobre patria desde un yate.

Y lo más trágico —o cómico, según se mire— es ver al pobre de derecha, al obrero sin contrato, al comerciante ahogado en impuestos, al mototaxista perseguido por la policía, soñando con ser como él. Quieren vestirse como su verdugo, comer como su opresor, vivir como el que jamás los invitaría a su mesa. Esa es la magia perversa del aspiracionalismo: la oligarquía se burla del pueblo y el pueblo la aplaude.

De la Espriella es el espejo donde se mira la clase media alienada, esa que confunde marca con mérito, logotipo con éxito y soberbia con inteligencia. Y junto a él, la inefable periodista que convirtió el periodismo en un reality del escándalo moral, donde la verdad se mide por clics y la ética se arrodilla ante el rating. Son los apóstoles del ruido, los evangelistas de la manipulación, preparando el camino del próximo mesías del uribismo.

Pero lo que Samuel Kaputt desnuda —y con razón— es la miseria intelectual que habita detrás de esa “nueva derecha tropical”. Una derecha que no produce, que no piensa, que no lee; una derecha que vive del reflejo del imperio, que cree que el éxito se mide en dólares y que gobernar es posar para Instagram con una copa de vino caro en la mano.

Mientras tanto, el progresismo, con todos sus errores, ha tenido el coraje de hablar de redistribución, de dignidad laboral, de justicia fiscal. Ha querido poner orden en una economía construida para los ricos y pagada por los pobres. Porque si algo debería escandalizar a este país no es que Petro cobre impuestos a los poderosos, sino que los poderosos jamás los han pagado.

Decía Marx —y se le olvida a los que se indignan con su nombre— que la ideología es la conciencia falsa de las masas. Y Colombia es su laboratorio perfecto: los ricos gobiernan, los pobres los defienden, y los medios los bendicen. Aquí el neoliberalismo no solo destruyó la industria, destruyó el pensamiento. Nos convirtió en importadores de todo: de gasolina, de ideas y hasta de moral.

Lo que vivimos hoy no es capitalismo, es feudalismo con Wi-Fi. Un país que vende su tierra, su agua y su soberanía, mientras sus oligarcas posan de empresarios patriotas en Miami. Un país donde al que produce lo exprimen, y al que especula lo condecoran.

Por eso, frente a este circo de impostores de derecha, la defensa del progresismo no es una moda: es una necesidad moral. Porque si algo ha hecho Petro —con errores, vacilaciones y aciertos— es intentar que el Estado deje de ser un botín y vuelva a ser una casa común. Y eso, en un país gobernado por clanes, ya es una revolución.

Así que sí, Samuel Kaputt tiene razón: Abelardo no es más que el bufón del reino, el payaso elegante que entretiene mientras los amos del poder preparan su próxima jugada. Pero cuidado: el pueblo ya no ríe con ellos. Ríe de ellos.

Y cuando el pueblo se ríe de sus verdugos, el poder empieza a temblar.